民法の相続分野、いわゆる「相続法」が大きく改正されています

今回の相続法の改正では、高齢化の進展など社会経済情勢の変化に応じて、残された配偶者(夫に先立たれた妻、又は妻に先立たれた夫)の生活に配慮する等の必要もあり、配偶者の居住権を保護するための方策や、遺言の利用促進策などが新たに盛り込まれるなど、昭和55年以来約40年ぶりの見直しが行われています。

(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、平成30年7月13日公布)。

この改正法は、制度の周知や準備に要する期間なども考慮され、次のとおり、2019年1月から順次施行され、2020(令和2)年4月1日までに完全施行となります。

- 2019(平成31)年1月13日 自筆証書遺言の方式を緩和する方策

- 2019(令和元)年7月1日

遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し 等 - 2020(令和2)年4月1日 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

この記事では、今回の改正相続法のうち目玉の制度とされている、令和2年4月1日から施行された「配偶者の居住権を保護するための方策」をご紹介します。

配偶者の居住権を保護するための方策

「配偶者居住権」の創設

配偶者居住権は、残された配偶者が相続開始時に、先立った夫又は妻(被相続人)の所有建物(自宅)に住んでいた場合、終身又は一定期間、その建物を無償で使用することのできる権利を言います。

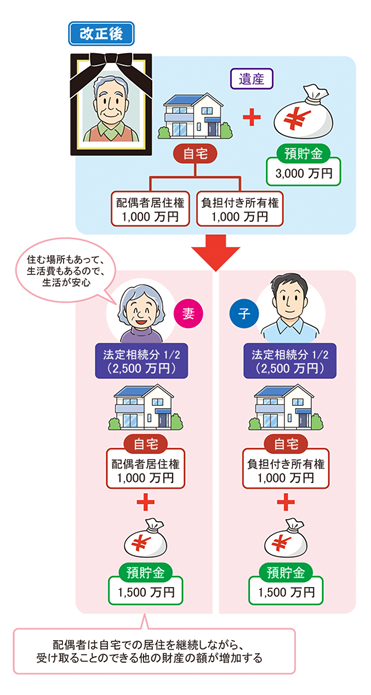

これは、遺産となる建物についての権利を便宜上、「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けて、遺産分割の際などに、残された配偶者が「配偶者居住権」を取得し、この配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにする仕組みです。

残された配偶者が取得する「配偶者居住権」は、自宅に住み続けることができる権利ですが、通常の所有権とは異なり、他人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、(通常の所有権に比べて)評価額を低く抑える効果があります。

この効果のため、残された配偶者はこれまで住んでいた自宅に引き続き住みながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになって、配偶者のその後の生活の安定を今まで以上に図ることが期待できます。

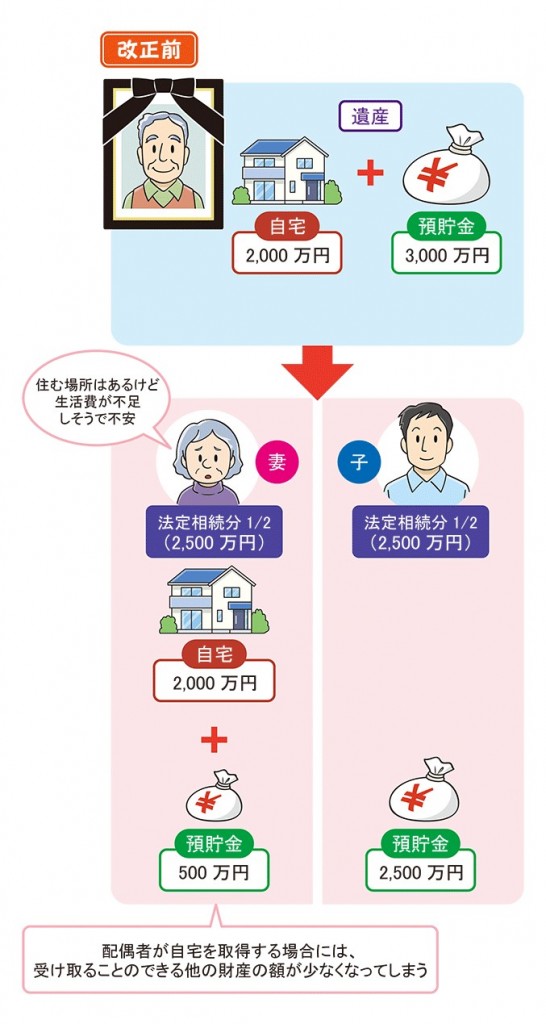

例:相続人が妻と子1人、遺産が自宅(評価額2,000万円)と預貯金3,000万円の場合

妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円

【従来(法改正の前)】

→この場合、自宅を相続する配偶者は、住む場所の確保はできても、今後の生活(長生き)が不安になってしまう。

一方、仮に配偶者が生活費の確保のため、預貯金2500万円、あるいは預貯金の全額3000万円を相続しようとした場合は、自宅を相続できないことがあり得る。

(子の協力がなければ、自宅に住むことができず、これまで住んでいた生活の本拠・自宅を失うことになる。)

→建物の所有権を被相続人の子などが相続した場合でも、配偶者が「配偶者居住権」を取得すれば、この配偶者は原則として終身にわたって建物に居住が可能であり、その居住も無償となります。

配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。

出典)政府広報オンライン「約40年ぶりに変わる“相続法”!相続の何が、どう変わる?」

「配偶者短期居住権」の創設

続いて、配偶者を比較的短期間保護する方策をご紹介します。

配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始の時に建物(遺産)に住んでいたとき、例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には,相続人間で遺産分割が終了するまでの間の一定期間、配偶者が無償でその建物を使用することができる権利のことを言います。

この居住建物を無償で使用する権利ですが、具体的な期間は、

- 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし,確定する日が相続発生から6か月未満の場合でも最低6か月間は保障される。)

- 居住建物が第三者に遺贈された場合や,配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から請求から6か月を過ぎるまでの間、

とされています。

制度導入によるメリット

被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護

これによって、亡くなった方(被相続人)が居住建物について、配偶者ではない第三者に遺贈した場合や,被相続人が反対の意思(自身の死後には配偶者に住まわせないという気持ち)を明確に示した場合であっても、被相続人名義の建物に住んでいた、残された配偶者は常に最低6か月間、配偶者の居住を保護することができるというメリットがあるようです。

制度導入前の取扱い

今回の配偶者短期居住権の導入前にも、遺産分割協議が終わるまでの間、被相続人と同居していた相続人に使用賃借関係を認めた判例がありました。今回の改正は、この判例を踏まえたものと言えそうです。

(参考)最高裁判例平成8年12月17日

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。